北上洗牙點樣揀醫生最安全?五大貼士

近年愈來愈多香港人北上洗牙,時間彈性大、選擇多,啱曬忙碌都市人。不過洗牙涉及口腔健康同感染風險,安全一定要放首位。究竟揀醫生有咩要留意?以下五大貼士,幫你更穩陣咁做決定。

一、先查清執業資格同診所合法性

口腔療程一定要喺正規牙科診所進行,唔好畀「美容店」或者來歷不明嘅個人工作室誤導。合格牙醫應該持有內地牙醫執業資格,診所亦要有合法牌照。到場時可以留意:

- 前台有冇清楚展示醫生執業證書、診所執照同醫療廣告審批等文件。

- 問清楚主診牙醫背景:畢業院校、專長、年資,有冇持續進修證明。

- 牙科診所應該分區明確(消毒區、治療區、等候區),唔會同美容或其他非醫療項目混為一談。

正規地方會坦然展示資質,亦樂意解答你嘅疑問;相反,如果文件避而不談、態度含糊,就要提高警覺。

二、感染控制同消毒流程要透明

洗牙牽涉到水霧、血液同器械接觸,感染控制係安全嘅核心。你可以主動留意同發問:

- 器械有冇用高溫高壓滅菌(蒸壓消毒),每件獨立密封包裝、帶有顯示指示貼。

- 會唔會用一次性耗材,例如唾液抽吸管、口鏡保護套、手套、口罩,做到一人一套。

- 牙科治療椅同台面有冇即時清潔消毒,口腔水路有冇定期沖洗維護。

- 醫護人員著裝是否規範(口罩、面罩或護目鏡、手套),治療前後有冇正確手衛生流程。

正常診所會畀你睇到完整、日常化嘅消毒流程;若果器械裸放、重複使用手套、環境淩亂,就屬高風險徵兆。

三、診前評估同治療計劃要專業

安全洗牙唔係「一坐低就開機」。合格牙醫會先做全面檢查,再因應你嘅口腔情況安排:

- 檢查牙齒同牙齦:會否測量牙周袋深度、評估牙石分佈、有冇牙齦出血或口腔潰瘍。

- 需要時會建議拍片(例如咬翼片)去評估牙周骨位或隱藏牙石,但亦會解釋用途同輻射風險。

- 清楚講解洗牙(超聲波潔治)、拋光、氟化物塗佈等步驟,同可能出現嘅短暫敏感、出血。

- 如果有牙周病,會區分一般洗牙同深層刮治,並按情況分次進行,唔會一次過求快。

要小心以下紅旗:冇做口腔檢查就即刻洗;過度渲染問題、未有證據就建議大量加項;對你提問含糊或避答。專業醫生會尊重你嘅知情權,俾你有選擇同時間考慮。

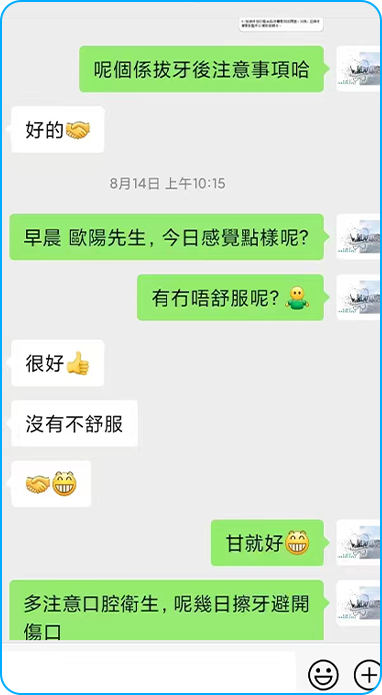

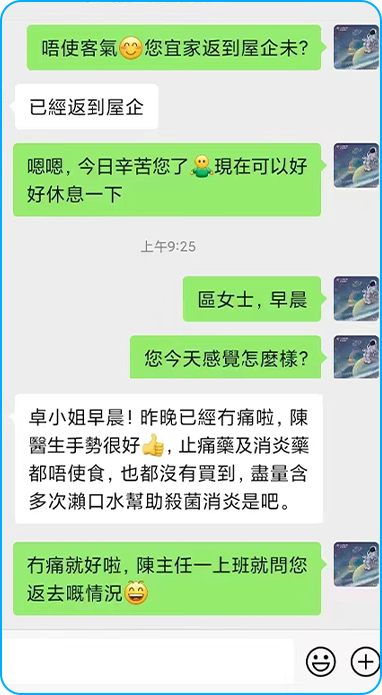

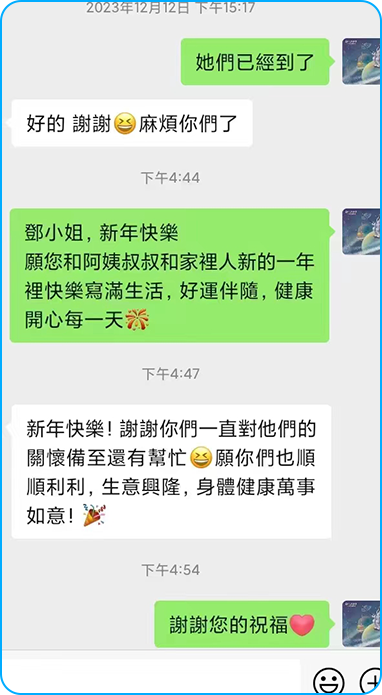

四、重視溝通、

跟進同售後安排

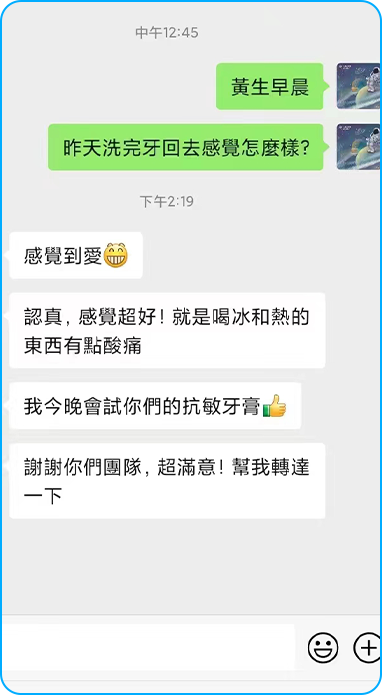

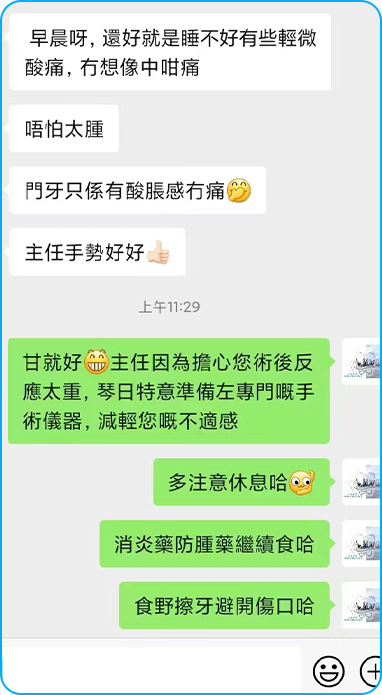

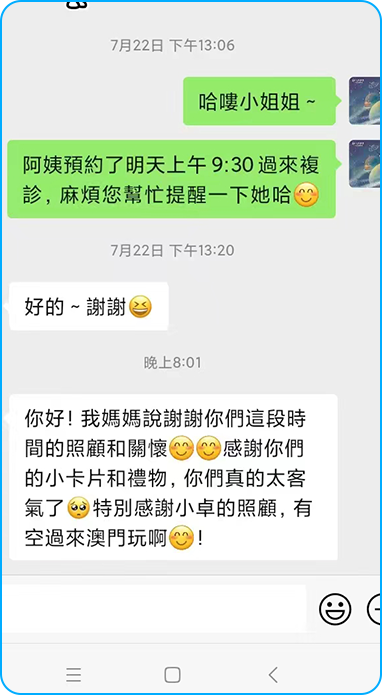

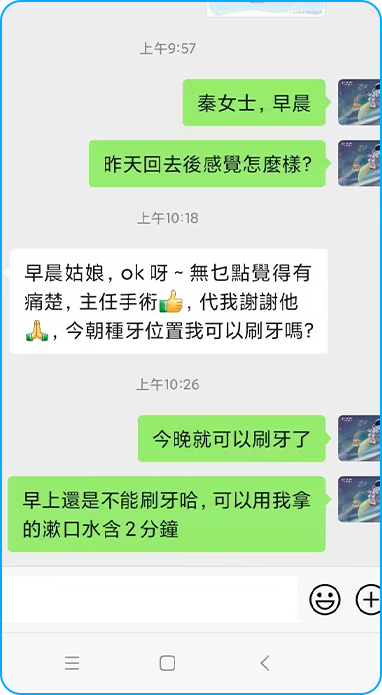

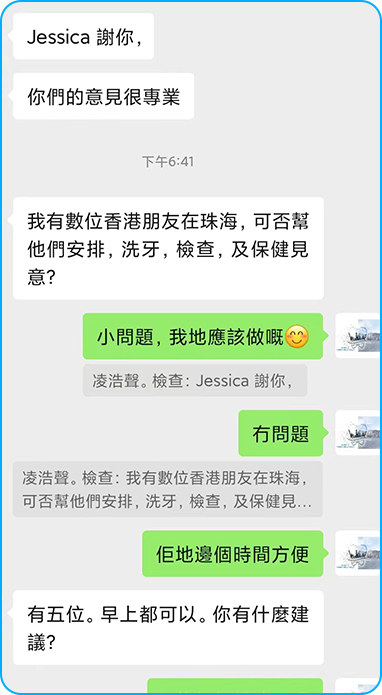

洗牙本身係日常保健,但跟進同自我護理同樣重要。選擇前可以留意診所嘅溝通同支援:

- 醫生肯用你慣用語言(廣東話/英語)清楚解釋,診後提供書面或電子護理指引。

- 有冇建立病歷、影像紀錄,同意你攜帶或回港跟進用。

- 如出現敏感、牙齦持續出血或不適,診所提供咩渠道聯絡、返診安排會幾時。

- 對慢性病患者(例如糖尿病、心臟病、孕婦)會主動問病史,必要時調整治療或建議先做醫生評估。

安全唔只係當下洗得好,仲包括之後有人跟進,避免小問題拖大。

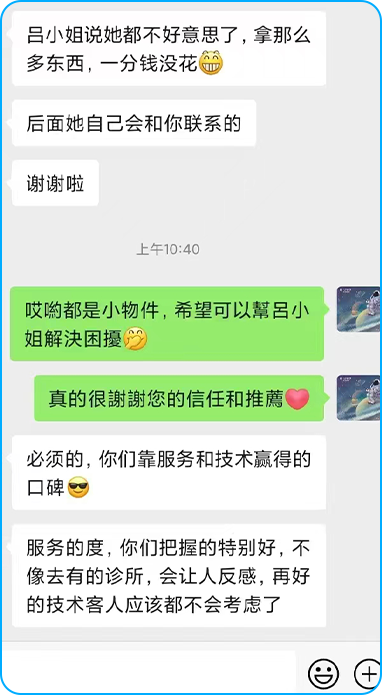

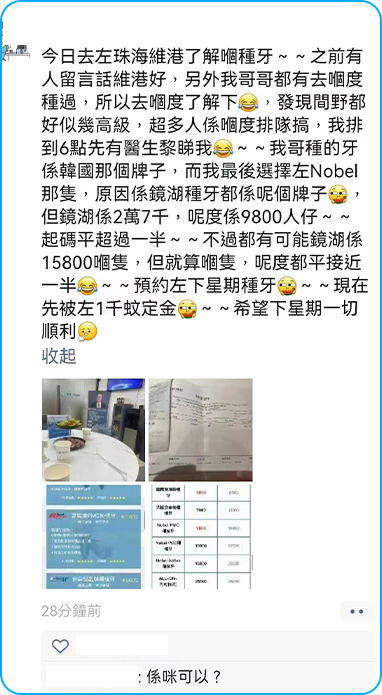

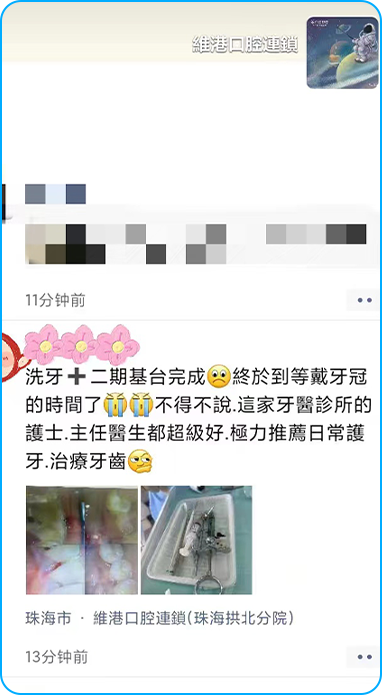

五、睇評價要識分真假,重質唔重量

網上評價可以做參考,但要懂得判斷:

- 睇「細節評語」多過「空口讚好」,例如描述環境消毒、醫生解釋是否仔細、治療過程感受。

- 留意評價時間同分佈,太集中喺短期、語氣雷同或者用字過度商業化,可能可信度較低。

- 有真實照片(經同意)、治療前後紀錄更有參考價值,但亦要尊重隱私。

- 最好結合多渠道資訊,再加親友口碑,實地考察一次,綜合判斷。

記住,口碑唔等於名氣,適合你口腔需要、行事規範嘅醫生,先係最重要。

加碼小貼士:去洗牙前嘅個人準備

- 提前整理自己病史同藥物清單,例如抗凝血藥、過敏史、曾做心臟瓣膜或置入裝置等,主動告知醫生。

- 若懷孕,一般以中期較舒適;有孕或備孕都應講明,等醫生按情況安排。

- 戴牙箍、植牙或有固定修復物,記得提到,避免治療時損傷。

- 洗牙後短暫敏感屬常見,可用抗敏牙膏、溫水刷牙,24至48小時避免太刺激或重色食物,保持使用牙線或沖牙器,維持良好口腔衛生。

- 有牙周問題者,按醫生建議縮短覆診周期(例如三至四個月),比半年一次更適合。

懶人清單:到場要睇的三樣嘢

- 有冇合法資質展示、主診牙醫背景清晰。

- 消毒流程是否到位:密封器械包、一次性耗材、環境清潔。

- 診前評估同解釋是否充分:有檢查、有計劃、有書面指引。

總結

北上洗牙要安全,其實不外乎三個關鍵:合法資質、嚴謹消毒、專業溝通。唔好只係睇幾多錢或者促銷字眼,將自己健康放第一位,花少少時間做功課、現場留心細節,你就可以揀到穩陣可靠嘅牙醫。定期檢查、持續護理,比一次性「大搞」更重要。希望以上貼士,幫你下次北上洗牙更安心、更有信心。